스마트폰을 내려놓는 순간, 우리는 몰입을 되찾고 존재를 지킬 수 있다.

📚 이 글은 《씨감자 철학 시리즈》 1편입니다.

이 시리즈는 우리 일상에 숨어 있는 철학적 질문을 씨감자'라는 은유를 통해 풀어가는 에세이입니다.

- 화장실에서조차 사유할 수 없는 시대,

- 집중을 가장한 소비,

- 사라지는 고요의 공간들…

우리는 지금 ‘다음 계절’을 포기하는 습관 속에 살고 있습니다.

《씨감자 철학》은 그런 일상의 틈새에서

사유의 씨앗을 다시 묻는 시도입니다.

💬 1. 화장실에서 스마트폰을 보다, 문득

화장실.

가장 사적인 공간. 가장 인간적인 공간. 가장 ‘무장해제된’ 장소.

나는 이곳에서 오히려 일이 잘되고, 어려운 철학 책도 더 잘 읽힌다는 사람을 몇 명 알고 있다.

한동안은 그 말이 귀엽게 느껴졌다.

그러다 문득, 이상한 의문이 스쳤다.

“근심을 푸는 곳에서조차,

우리는 일을 하고, 정보를 읽고, 몰입을 가장한 자극에 휘말리고 있다.”

나는 지금 정말 ‘몰입’하고 있는 걸까?

아니면 ‘회피’하고 있는 걸까?

그리고…

나는 지금, 어쩌면 미래를 위해 남겨놨어야 할 ‘씨감자’를 삶아 먹고 있는 건 아닐까?

🌱 2. 씨감자를 삶아 먹는 자

농부들은 **“씨감자”**를 따로 보관해 둔다.

그해 수확한 감자 중에서 크기가 알맞고 병이 없는 감자를 골라

내년 봄, 다시 심기 위해 광 속 깊숙이 묻어둔다.

하지만 가끔, 그 씨감자가 너무 배고파 보일 때가 있다.

광을 열고, 그것을 꺼내 삶아 먹는다.

맛있다. 아주 맛있다.

그리고 생각한다.

“야, 이렇게 맛있는 걸 그냥 땅에 묻어둘 뻔했네.”

그 순간, 그는 다음 해의 감자를 잃는다.

미래의 수확을 지금의 허기와 바꾼 것이다.

모든 농사꾼은 그 실수를 한 번쯤 한다.

하지만 문명 전체가 그런 실수를 반복한다면?

📱 3. 스마트폰은 씨감자다

화장실은 원래 몸과 마음을 동시에 비우는 곳이었다.

그런데 지금은

몸은 비우지만, 마음은 스마트폰으로 ‘더 많이’ 채우는 공간이 되었다.

우리는 그곳에서조차:

- 뉴스 피드를 넘기고

- 카카오톡을 확인하고

- 이메일을 쓰고

- 유튜브를 보고

- 블로그 글의 소재를 떠올린다

몰입인가? 생산성인가?

아니다.

이건 ‘정신의 씨감자’를 삶아먹는 행위다.

미래의 사유 시간,

창의적 침묵의 저장고,

몰입의 뿌리 공간을 꺼내 삶아 먹고,

“오, 이거 잘되네. 이 습관 계속 써먹어야지.” 라고 말한다.

그러나 그런 식으로 씨감자를 다 먹어버린 사람에겐,

다음 계절이 없다.

🧠 4. 문화인류학적으로 보자면

화장실은 모든 인류 문화권에서 경계 공간이었다.

몸과 정신이 사회적 규범에서 벗어나 개인으로 돌아오는 순간.

- 일본에서는 좌선의 공간

- 한국에서는 분뇨가 ‘거름’이 되어 다시 땅으로 순환되는 생명의 장

- 인도에서는 명상과 금욕의 공간

그런데 현대인은

그 경계 공간마저

생산성의 지배, 정보 소비의 자극, 도파민의 중독에 내어주었다.

화장실은 이제

스마트폰 충전소,

몰래 우는 은신처,

시스템에서 떨어져 있는 척 하며, 시스템에 더 깊이 연결되는 공간이 되었다.

🔥 5. 지금, 무엇을 해야 할까?

스마트폰을 놓는다는 건, 단순한 ‘디지털 디톡스’가 아니다.

그건 씨감자를 다시 광에 묻는 행위다.

즉, 내년 봄을 포기하지 않는 태도다.

화장실에서 스마트폰을 내려놓고,

그 3분간 아무것도 하지 않는 사람만이

진짜로 ‘몰입할 씨앗’을 지키고 있는 것이다.

🎯 마무리 질문

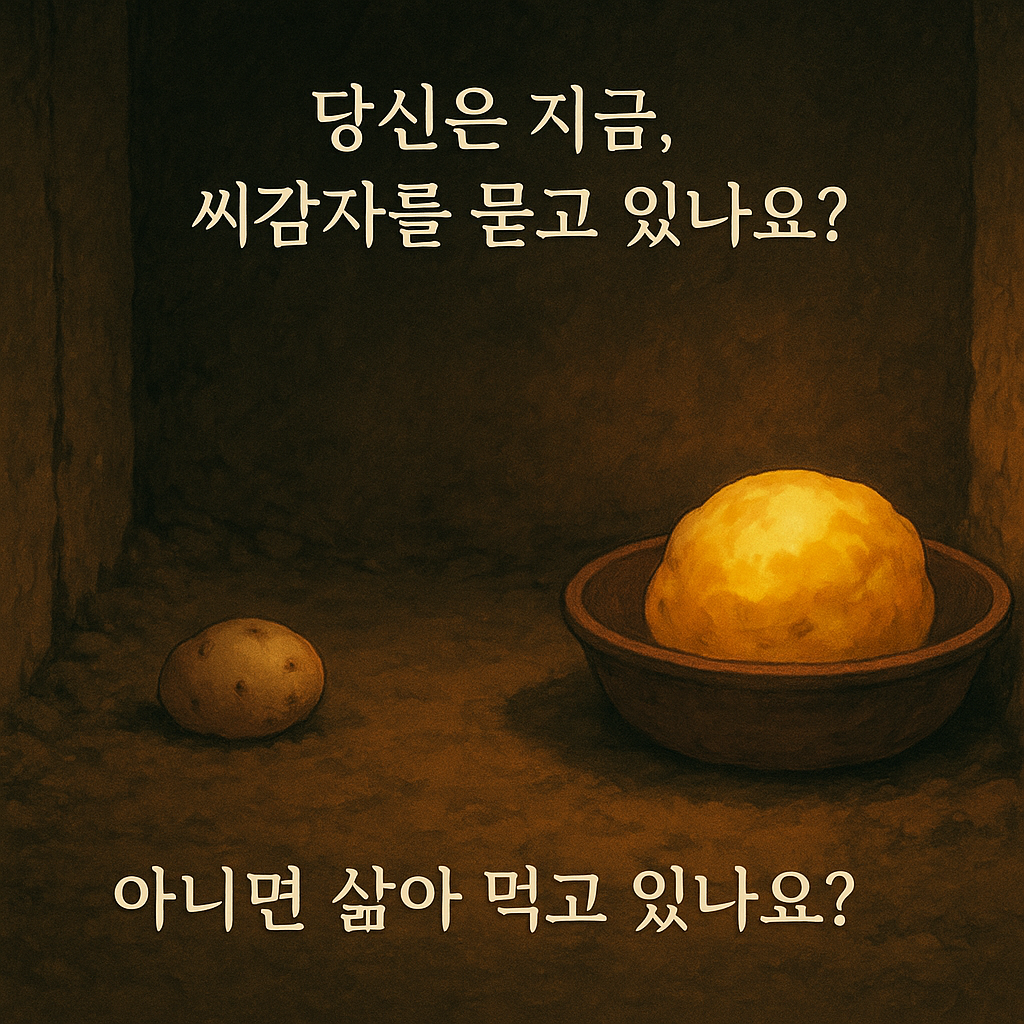

당신은 지금,

씨감자를 삶아 먹고 있는 중인가요?

아니면 묻어두고 기다리고 있나요?